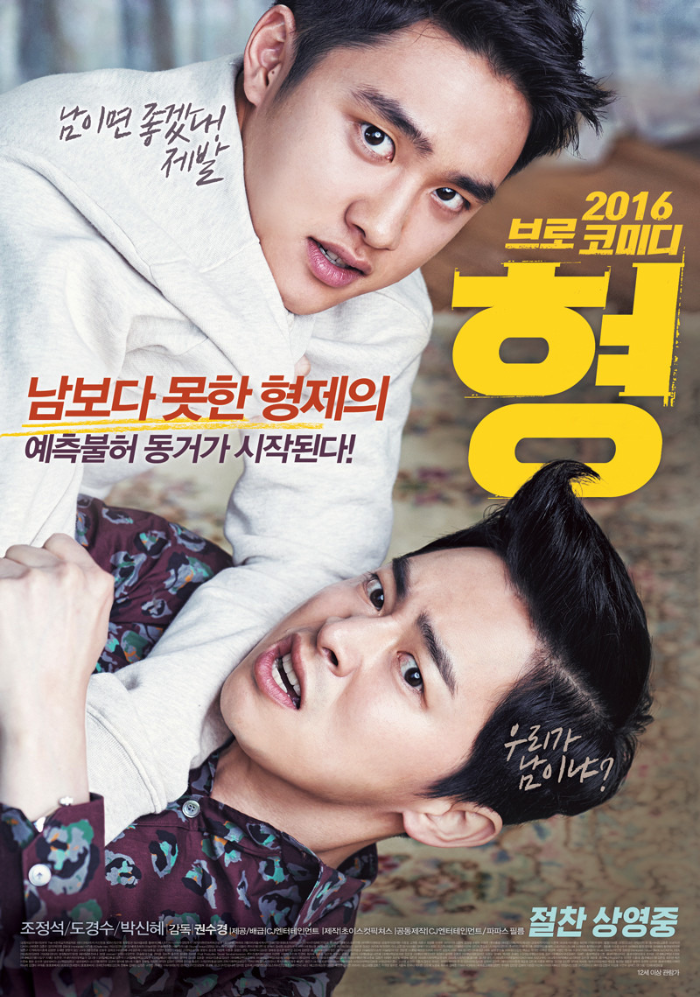

영화 <형>은 혈연이라는 틀 안에 갇힌 감정을 유쾌하고도 뭉클하게 풀어낸 작품입니다. 조정석과 도경수가 각각 전과자 형과 국가대표 유도선수 동생 역할을 맡아, 피할 수 없는 관계 속에서 벌어지는 갈등과 성장의 과정을 현실적이면서도 따뜻하게 그려냅니다. 유도 국가대표인 고두영(도경수)은 경기 도중 사고로 시력을 잃고, 뜻하지 않게 세상과 단절된 삶을 살게 됩니다. 이때, 교도소에 수감 중이던 전과 10범 형 고두식(조정석)은 동생을 돌봐야 한다는 사유로 가석방을 신청하며 눈물의 석방극을 벌입니다. 실상은 책임감보다는 자신의 출소가 목적이었고, 석방 이후에도 두영의 눈과 삶을 진심으로 책임질 준비가 되어 있는 인물은 아니었습니다. 이렇게 철저히 이기적인 동기로 다시 세상에 나온 두식은, 시력을 잃은 동생을 1년간 돌보겠다는 조건으로 가석방되었고, 실제로도 딱 그 1년만 함께 있다가 각자의 길을 가겠다는 계산 아래 두영을 찾아옵니다. 가족이기 때문이 아니라, 형편상 얻게 된 기회를 이용한 것이었습니다. 그런 형의 등장은, 자신을 버렸던 기억으로 얼룩진 동생에게 또 다른 상처로 다가옵니다. 영화는 이러한 뻔뻔하고 일방적인 관계의 시작을 중심으로, 그들이 함께하는 일상과 갈등 속에서 조금씩 변화하는 감정의 결을 담담하게 그려냅니다. 처음엔 서로의 존재를 버거워하던 두 사람은, 시간이 지나면서 서로의 삶에 서서히 물들어가기 시작합니다. <형>은 단지 감동을 유도하는 가족 드라마가 아니라, 서로를 이해하게 되는 ‘과정’ 그 자체에 집중하는 작품입니다. 특히 시각을 잃은 동생과 감정을 표현하지 못하는 형 사이의 케미스트리는 이 영화만의 독보적인 색깔을 만들어냅니다. 극적인 사건보다 일상 속 대화, 습관, 태도들이 조금씩 변해가는 모습을 통해 관계의 복원이 어떻게 이뤄지는지를 자연스럽게 보여주는 점이 인상적입니다.

상처를 품은 재회

영화의 시작은 한 마디로 불편함입니다. 재회의 기쁨도 없고, 반가움조차 느껴지지 않는 형제의 만남은 철저히 감정의 균열 위에 놓여 있습니다. 두영은 형을 오직 ‘과거에 자신을 버린 사람’으로만 기억하며, 고두식은 그런 동생에게 미안하다는 말 한마디 없이 두영이 살고 있는 집으로 들어가게 됩니다. 처음엔 이 관계가 회복될 수 있을까 싶을 정도로 건조하고 날이 서 있습니다. 그러나 영화는 이 불편한 시작점을 감정의 골짜기로만 밀어붙이지 않습니다. 오히려 소소한 일상 속에서 드러나는 갈등과 오해, 그리고 때때로 터지는 웃음을 통해 두 사람의 관계를 점차 말랑하게 녹여냅니다. 함께 식사를 하고, TV를 보고, 다투기도 하며 쌓여가는 작은 기억들은, 그들의 사이에 다시 따뜻한 결이 생겨나기 시작했다는 증거입니다. 특히 형이 동생에게 건네는 투박한 말과 행동들, 처음에는 불쾌하고 무례하게 느껴지지만 시간이 지나면서 그 안에 담긴 진심이 보이기 시작합니다. 조정석의 연기는 이 감정선을 기가 막히게 표현합니다. 허세와 비열함 뒤에 숨은 형의 외로움과 후회는, 말보다는 행동에서 조금씩 묻어나며, 관객의 마음을 조용히 건드립니다. 더불어 도경수 역시 감정의 흐름을 섬세하게 따라가며, 억눌렸던 상처와 용서를 향한 마음의 변화를 눈빛과 표정으로 담아냅니다. 상처는 사라지지 않지만, 함께 살아가며 그것을 어떻게 견디는지가 중요하다는 메시지가 영화 곳곳에 담겨 있습니다. 두 사람 모두 상처받은 존재라는 점에서, 그 재회는 단지 관계의 복원이 아니라 자기 자신과의 화해이기도 합니다. <형>은 그런 점에서 눈물을 강요하지 않으면서도, 눈물의 본질을 정확히 짚어냅니다. 감정이 터지는 순간보다, 감정이 고요하게 머무는 시간을 더욱 가치 있게 그려냄으로써 영화는 우리에게 조용한 울림을 안깁니다.

피할 수 없는 유대

두 사람은 단순히 형제라는 이유만으로 다시 엮이게 됩니다. 그러나 이 영화는 혈연이라는 구실에만 기대지 않습니다. 형이라는 존재는 보호자라기보다, 어느 순간 인생에 불쑥 다시 나타난 타인에 가깝습니다. 마찬가지로 동생은 더 이상 보호받아야 할 존재가 아니라, 상실을 딛고 다시 일어서야 할 주체로 그려집니다. 영화가 주목하는 건 바로 이 지점입니다. 피할 수 없는 유대는 억지로 끌고 가는 관계가 아니라, 함께 살아내는 시간 속에서 자연스럽게 생겨나는 연결입니다. 형은 시력을 잃은 동생을 도우면서도 자신의 방식대로만 접근하려 하고, 동생은 그런 형을 끝없이 밀어내지만, 결국 서로가 서로에게 유일한 버팀목임을 알게 됩니다. 형제 사이에 오고 가는 갈등과 충돌은 때로는 코믹하게, 때로는 뼈아프게 그려지며, 얇고 헐거웠던 유대는 점차 두터운 정으로 바뀌어 갑니다. 도경수의 절제된 연기는 그런 감정의 결을 깊이 있게 담아내며, 상실감과 불안을 섬세하게 표현합니다. 여기에 박신혜가 연기한 유도코치 이수현은 이들 형제 관계의 회복을 외곽에서 조용히 지켜보는 인물이자, 두 사람 모두에게 감정의 안식처 같은 존재입니다. 수현은 두영에게 단순한 연민이 아닌 진심 어린 응원을 보내며, 형제 사이의 얼어붙은 감정을 조금씩 녹여주는 역할을 수행합니다. 그녀의 존재는 이 영화가 단순히 가족 간의 이야기에 머무르지 않고, 인간 대 인간의 관계를 통해 치유와 회복의 가능성을 확장하고 있음을 보여주는 중요한 장치입니다. 결국 영화는 ‘가족이니까 용서하고 사랑해야 한다’는 틀에 얽매이지 않고, 사람 대 사람의 관계에서 어떻게 진심이 전해지고 믿음이 회복되는지를 보여줍니다. 형은 완벽하지 않고, 동생도 연약하기만 한 존재는 아니지만, 둘 사이에는 다시 엮일 수밖에 없는 유대가 자라납니다.

결국은 사랑이었다

<형>은 끝까지 ‘사랑’이라는 단어를 직접 말하지 않습니다. 대신 행동으로, 시선으로, 침묵으로 그 감정을 드러냅니다. 서로에게 상처를 줬고, 서로를 오해했고, 서로를 믿지 않았던 시간이 있었습니다. 그러나 함께한 시간은 그런 모든 과거를 정면으로 마주하게 만듭니다. 그 시간 속에서 형은 두려움에 갇힌 동생을 세상 밖으로 끌어내려하고, 동생은 그런 형의 서툰 진심을 통해 처음으로 마음을 엽니다. 변화는 작고 느리게 오지만, 그 작고 느린 변화를 통해 두 사람은 진짜 사랑이 무엇인지를 깨닫습니다. 이 사랑은 혈연에서 시작됐지만, 결국은 선택의 감정입니다. 서로를 원해서 곁에 있는 것이 아니라, 서로를 필요로 하고, 결국 서로를 이해하게 되기 때문에 함께 있는 것입니다. 영화는 마지막까지 감정을 과장하지 않고, 자연스럽게 흘려보냅니다. 눈물보다 웃음이 더 오래 남고, 울림보다 여운이 깊게 남는 이유도 여기에 있습니다. 삶이란 결국 누군가와의 관계 속에서 자기 자신을 다시 발견하는 일이며, <형>은 그 과정을 가장 따뜻한 방식으로 보여줍니다. 특히 조정석과 도경수의 연기 호흡은 감정을 억지로 끌어내지 않으면서도, 관객에게 묵직한 울림을 전달합니다. 동생을 위해 라면을 끓이고, 실없는 농담을 던지며 순간의 공기를 바꾸려는 형의 행동들, 그리고 그런 형을 통해 세상을 조금씩 다시 바라보게 되는 동생의 시선은, 말보다 더 많은 감정을 품고 있습니다. 사랑이란 결국, 누군가를 끝까지 곁에 두겠다는 선택에서 비롯됩니다. <형>은 그 선택이 때로는 엉뚱하고 실수투성이일지라도, 결국은 서로를 향한 진심이라는 것을 말없이 전합니다. 그리고 그 진심은, 시간이 지나도 쉽게 사라지지 않는 깊은 울림으로 남습니다.

🔚 마무리하며 _ ‘가족’이란 이름의 가능성

<형>은 상처를 드러내는 것을 두려워하지 않습니다. 영화는 그것이 곧 치유의 시작임을 알기 때문입니다. 두 사람 모두 과거에 묶여 있지만, 그 과거를 함께 나눌 때 비로소 현재가 생깁니다. 눈에 보이지 않아도, 말로 하지 않아도, 사람과 사람 사이엔 결코 끊어지지 않는 무언가가 있습니다. 그것은 바로 함께했던 시간에서 비롯된 진심입니다. <형>은 단지 감동을 이끌어내는 가족 영화가 아닙니다. 가족이라는 울타리 속에서, 인간이 서로를 어떻게 바라보고, 이해하고, 용서하게 되는지를 현실적인 온기로 보여줍니다. ‘가족이니까 당연하다’는 명제에 기대지 않고, ‘그래도 가족이니까’라는 절박함과 진심이 만들어내는 회복의 순간을 설득력 있게 전합니다. 이 영화는 쉽게 눈물을 짜내거나 감정에 호소하지 않습니다. 대신 담백하게, 그러나 흔들림 없이 관계의 본질을 향해 걸어갑니다. 형제라는 이유로 서로에게 책임을 지우는 것이 아니라, 인간 대 인간으로 다시 마주 보고 이해해 가는 과정을 통해, 가족이라는 개념의 깊이를 다시 되묻습니다. 결국 이 영화는 우리에게 말합니다. 완벽하지 않아도 괜찮다고, 말하지 못해도 괜찮다고. 중요한 건 곁에 있으려는 마음과 그 시간을 견뎌내려는 태도입니다. 그리고 그 마음은 무심한 하루 속 짧은 대화나 함께 나눈 밥 한 끼, 또는 미처 표현되지 못한 표정 속에도 고스란히 담겨 있을 수 있습니다. <형>은 웃음과 눈물 사이에서 그 마음을 보여줍니다. 그리고 우리에게 가족이라는 이름 안에 아직 많은 가능성이 남아 있다는 사실을 조용히 일깨워 줍니다. 그 가능성은 언제나 불완전하지만, 그래서 더 인간적이고, 더 따뜻하며, 결국은 서로를 다시 바라보게 만드는 힘이 됩니다. 삶이 계속되는 한, 관계도 계속됩니다. 그리고 그 관계는 우리가 끝까지 지켜내야 할 또 하나의 ‘진심’ 일지도 모릅니다.

'🎬 영화' 카테고리의 다른 글

| 🎬 영화 <럭키> : 운명의 뒤바뀜, 선택의 무게, 삶을 바꾸는 용기 (9) | 2025.08.11 |

|---|---|

| 🎬 영화 <인턴> : 세대를 잇는 온기, 서로를 채우는 배움, 삶을 품는 여유 (18) | 2025.08.09 |

| 🎬 영화 <트루먼 쇼> : 의심이 부른 각성, 진실을 향한 여정, 삶을 다시 쓰는 용기 (16) | 2025.08.07 |

| 🎬 영화 <바람> : 무너지는 감정선, 시대가 만든 성장, 기억을 존중하는 자세 (18) | 2025.08.05 |

| 🎬 영화 <히말라야> : 동료를 향한 울분, 생명을 향한 헌신, 끝내는 인간의 존엄 (14) | 2025.08.04 |